L'élection des conseillers généraux et du président

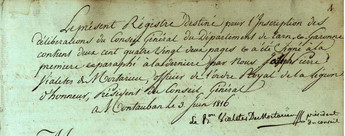

Les Conseils généraux ont été créés par la loi du 28 pluviôse an VIII (1800). Après la création du département de Tarn-et-Garonne (4 novembre 1808), le décret du 21 novembre 1808 a fixé à seize le nombre de Conseillers généraux.

1811-1833

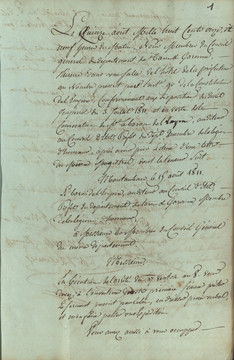

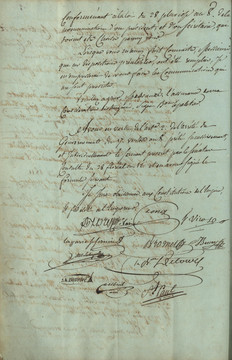

La session inaugurale du Conseil général a lieu le 15 août 1811. Les Conseillers généraux et le Président sont nommés par le gouvernement qui les convoque pour une session de quinze jours.

1833-1852

La loi du 22 juin 1833 rend les conseillers électifs. Chaque conseiller représente un des vingt-quatre cantons. Ils sont élus pour neuf ans avec renouvellement par tiers, au suffrage censitaire (candidats et électeurs doivent payer un certain montant d'impôts). Le Président est élu chaque année par les conseillers. La loi du 7 juillet 1852 met en place leur élection au suffrage universel.

1852-1870

Sous le Second Empire, les Conseillers généraux sont toujours élus au suffrage universel mais le Président et le Secrétaire sont nommés par le décret impérial qui convoque chaque année l'assemblée départementale.

1871-1961

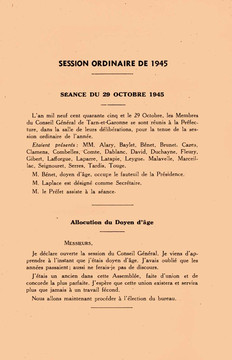

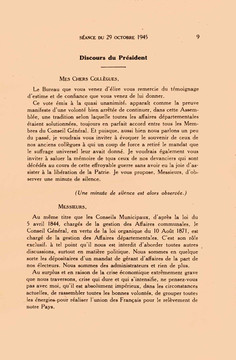

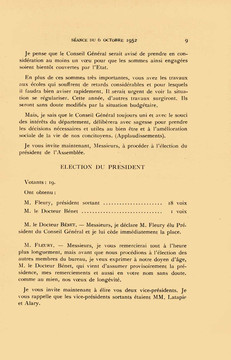

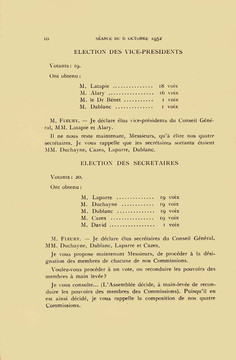

La loi du 10 août 1871 prévoit l'élection des Conseillers pour six ans avec renouvellement par moitié tous les trois ans. À la session d'août, les conseillers élisent le Président et le bureau.

1961

Le Président est désormais élu pour trois ans immédiatement après le renouvellement.

2015

Le Conseil général devient Conseil départemental

Les élections départementales remplacent les élections cantonales. Le renouvellement des conseillers départementaux devient intégral et le scrutin binominal est introduit. Les candidats se présentent en binôme composé d'une femme et d'un homme afin d'atteindre la parité.

Périodes où le Conseil général n'a pas siégé

- 1830, à cause de la Révolution de juillet;

- 1870, en raison de la guerre franco-prussienne;

- de 1940 à 1944, le régime de Vichy ayant supprimé les Conseils généraux (loi du 19 octobre 1940).