Des affiches pour mobiliser

Au début du premier conflit mondial, les belligérants pensent s'engager dans une guerre courte. Cette illusion est fondée sur l'idée que le système économique ne peut encaisser le choc d'un conflit prolongé.

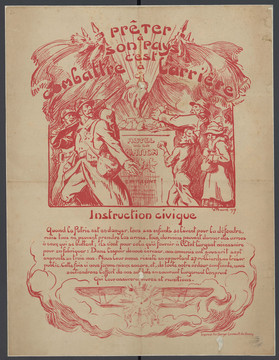

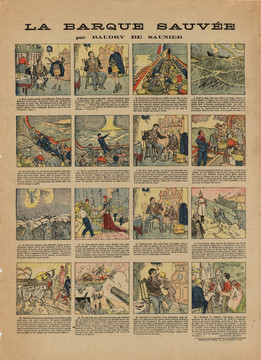

Dès 1915, l'économie de paix cède la place à l'économie de guerre, afin de fournir l'armement indispensable à la victoire. Elle s'organise autour d'un État dirigiste, qui s'assure la participation de l'ensemble de la population à l'effort de guerre au moyen de la propagande, à laquelle participent de nombreux artistes.

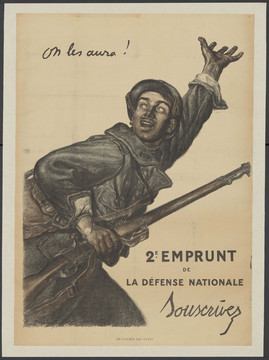

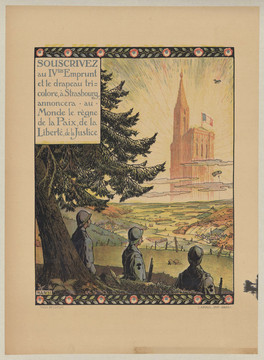

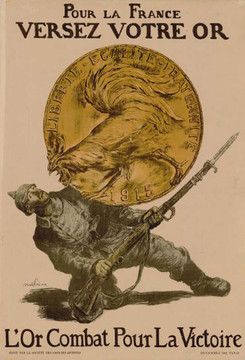

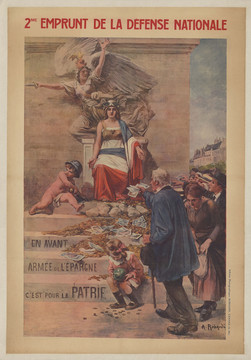

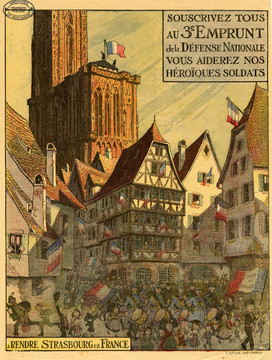

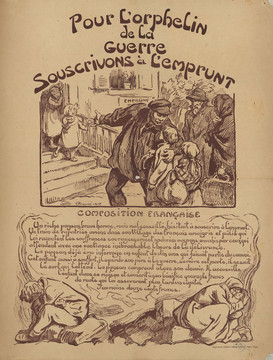

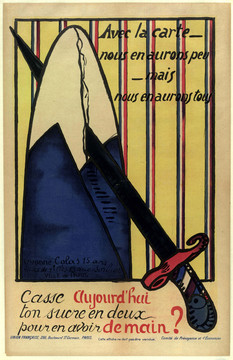

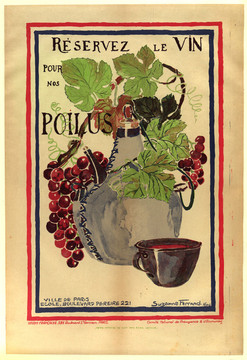

L'affiche est le principal moyen utilisé. Les thèmes traités dans les affiches ont pour but de convaincre, d'émouvoir et de culpabiliser. Ces images expriment les représentations mentales et le poids de la cohésion nationale dans l'engagement de la population.

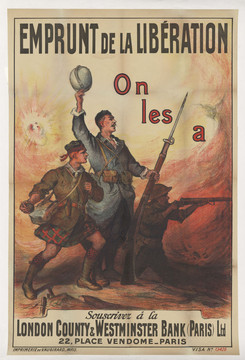

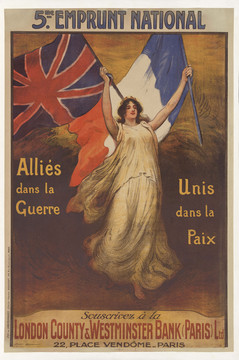

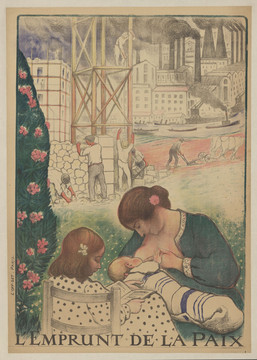

Les emprunts nationaux

Le caractère industriel du conflit nécessite des moyens financiers constants. Dès l'automne 1914, l'État encourage la population française à souscrire aux emprunts nationaux.

Suite à l'échec du premier emprunt de novembre 1914, la stratégie et le budget changent pour les quatre suivants, appelés « Emprunts de la Défense nationale ». Le gouvernement récoltera, à l'aide de ce financement, près de 55 milliards de francs.

Les nombreuses crises de 1916 et surtout de 1917 auront, cependant, un impact négatif sur l'engagement des civils. La propagande devra redoubler d'effort pour mobiliser la population.

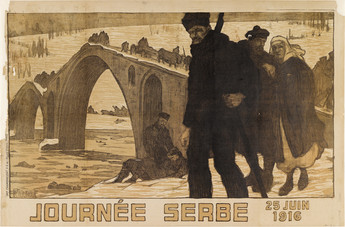

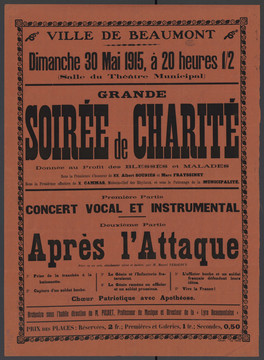

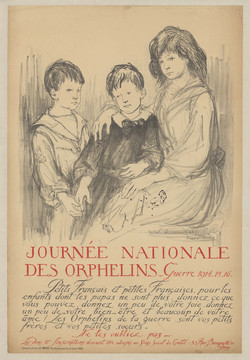

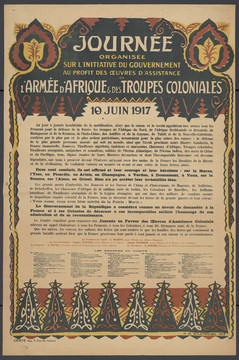

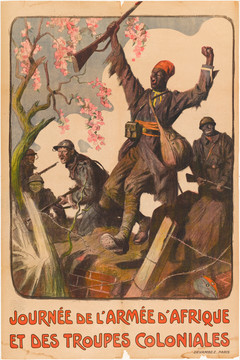

Les journées de bienfaisance

Les œuvres charitables sont aussi à l’origine de la production d’affiches, en particulier lors des campagnes nommées « journées » : Journée Serbe, Journée du poilu, etc.

Il s’agit là encore de recueillir des fonds, sous la forme de quêtes dans la rue, pour venir en aide aux combattants, aux familles et aux populations victimes du conflit.

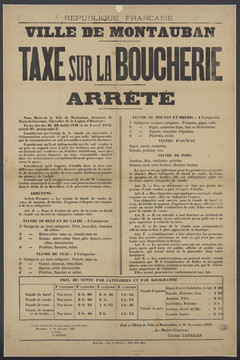

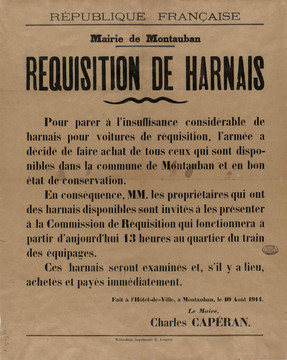

L'effort de guerre

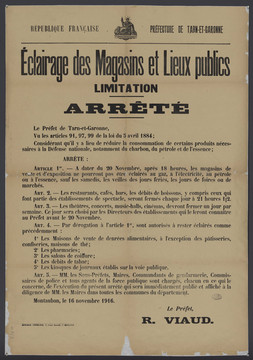

Entre 1914 et 1918, l'État intervient de plus en plus dans l'économie. Cette régulation prend diverses formes : réquisitions massives, rationnement, contrôle exhaustif des prix, du commerce extérieur et des taux de change.

La politique agricole change et oriente les cultures vers la production de céréales et de produits apportant une grande quantité de glucides.

Le système industriel est également réorienté vers la production d'armes ou de munitions, nécessaires à la victoire.

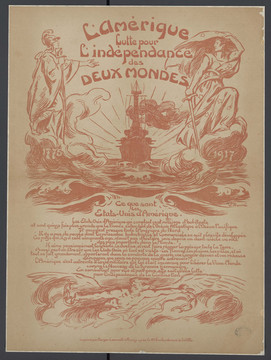

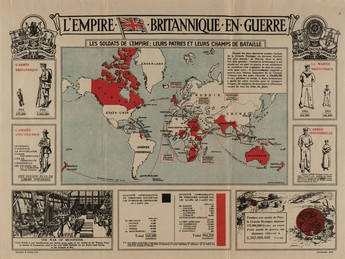

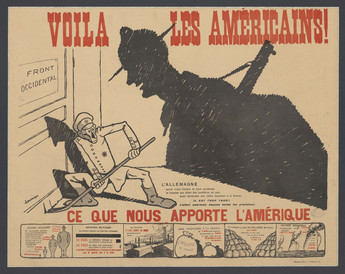

Les Alliés

Faute de conscription, les forces terrestres britanniques et américaines étaient nettement réduites par rapport à celles de la France. Les affichistes insistent sur l'augmentation spectaculaire de leurs capacités militaires tout au long du conflit.

Ces affiches, destinées à la population de l'arrière, ont pour objectif de les rassurer quant à l'issue du conflit.

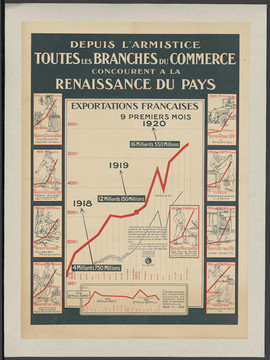

Dommages de guerre et reconstruction

Le bilan de la guerre est désastreux sur le plan démographique et économique. Le conflit a détruit de grands espaces ruraux et industriels, qu'il faut désormais reconstruire.

Par ailleurs, le recours à l'impôt, à l'emprunt et à la planche à billets a créé de graves perturbations de l'ordre financier et monétaire. Les belligérants se sont endettés, à l'exception des États-Unis, nouveau leadership monétaire.

Sur le plan politique, le découpage de l'Europe et les dures exigences des traités de paix suscitera des frustrations chez les vaincus.

D'un point de vue social et culturel, les français sont choqués de l'atrocité de la guerre (morts, mutilés, bombardements) et des nombreuses pénuries à l'arrière.

Le rationnement et l'inflation entraînent le mécontentement des populations qui ont recours à la grève, en particulier en juin 1919 et en mai 1920.

Le retour à la vie civile est difficile pour les « gueules cassées » qui souffrent de séquelles physiques et morales. La difficulté de retrouver un emploi s'ajoute au spectacle d'une société qui n'a pas attendu leur retour pour aller de l'avant.